あすかDiary

ichi&danの徒然日記 ~ 玄米工房あす香 ~

最近の日記

ささがき牛蒡に初心を思い出し… ~料理教室 応用クラスにて~

一昨日(5/27)、応用クラスの第2回目の料理教室が終了しました。メニューは、玄米の炊き込みご飯・そば米ボール・切干大根と凍み豆腐の煮物でした。

一昨日(5/27)、応用クラスの第2回目の料理教室が終了しました。メニューは、玄米の炊き込みご飯・そば米ボール・切干大根と凍み豆腐の煮物でした。

炊き込みご飯に欠かせないもの…それは何と言っても牛蒡です!それも「ささがき」にしないと美味しくない! 全員で分け合いながら大量の牛蒡をささがきにしました。時間はかかりましたが、炊き上がったごはんはとても美味しく、皆で舌鼓を打ちました。

牛蒡のささがきには、思い出があります。 もう10年ほど前になりますが、まだOLだった頃、正食協会の料理教室に通っていました。中級コースの時に、同じクラスにプロの料理人の方がいらっしゃったのです。ご夫婦でお蕎麦屋さんをされていたと記憶しています。教室にもご夫婦で来られていたのですが、旦那さんのささがきが非常に細かくて見事でした。みるみるうちに、どんどんささがきが出来ていく、その手の動きに見惚れてしまいました。当時私はまだまだ未熟で、何を切るのも遅くて下手でした。牛蒡のささがきなんて、そうそうやったことがないもんで、本当に遅くてへたっぴーで…^^;

もう10年ほど前になりますが、まだOLだった頃、正食協会の料理教室に通っていました。中級コースの時に、同じクラスにプロの料理人の方がいらっしゃったのです。ご夫婦でお蕎麦屋さんをされていたと記憶しています。教室にもご夫婦で来られていたのですが、旦那さんのささがきが非常に細かくて見事でした。みるみるうちに、どんどんささがきが出来ていく、その手の動きに見惚れてしまいました。当時私はまだまだ未熟で、何を切るのも遅くて下手でした。牛蒡のささがきなんて、そうそうやったことがないもんで、本当に遅くてへたっぴーで…^^;

プロとして現場で料理をされている方と同じクラスに入れたことは、とてもラッキーでした。私は毎回、このご夫婦と同じ班になるようにしていました。このご夫婦からは、学ぶことが沢山あると思ったからです。特に奥さんにはいつもピッタリくっついていました。揚げ物の時には、奥さんが率先してされて、いろいろとアドバイスをして下さっていました。あすかの揚げ物の原点はここにあると言っても過言ではありません。 今回のささがきで、あの頃、お蕎麦屋さん夫婦を常にマーク(?)し、積極的に奥さんにくっついていた自分を久しぶりに思い出しました。そしてこれが「学ぶ姿勢」なんだと。学びたいという一念は、非常に私を積極的に、いや厚かましくさせました(えっ、今でも充分厚かましい?)

今回のささがきで、あの頃、お蕎麦屋さん夫婦を常にマーク(?)し、積極的に奥さんにくっついていた自分を久しぶりに思い出しました。そしてこれが「学ぶ姿勢」なんだと。学びたいという一念は、非常に私を積極的に、いや厚かましくさせました(えっ、今でも充分厚かましい?)

家族の反対を押し切り、仕事を辞めて佐賀に我が恩師・みのりさんを追いかけて行ったのも、料理がしたい、学びたいという純粋で強い気持ちがあったからでした。ささがき牛蒡で、久々に自分の原点というか、初心を思い出した料理教室でした。

(そして、そんな私が、今は自ら料理を伝える側にまわっているのも不思議です...)

ichiのデザート余話

今、甘酒のアイスクリームに凝ってます。玄米甘酒をベースにしたものです。週替わりのデザートで、GW前にごまテイストのものを、そして今回紫芋を練り込んだものを作りました。 どちらも非常に美味です!(自分で言うのもなんですが…) 甘酒で出来ているなんてわからないし、普通の市販のアイスクリームと同じように甘くて美味しいのです。レシピの基本料を参考にして、これからいろんな材料で作ってみようと、ワクワクしています(左写真は『甘酒アイスクリーム ごまテイスト』)

どちらも非常に美味です!(自分で言うのもなんですが…) 甘酒で出来ているなんてわからないし、普通の市販のアイスクリームと同じように甘くて美味しいのです。レシピの基本料を参考にして、これからいろんな材料で作ってみようと、ワクワクしています(左写真は『甘酒アイスクリーム ごまテイスト』)

アイスクリームを作っていて気づいたことがあります。それは、材料を混ぜて凍らせる前、つまりアイスクリームになる前の段階で舐める…いえいえ、味見をしてみると、トンデモナクあま~い、甘酒のちょっとシツコイ甘味を感じるのです。でも、凍らせてアイスクリームの状態になると、程好い甘さになっているのです。これはどういうことなのでしょうか。 凍らせると甘味が変化するというのではなく、こちらの感じ方の問題ではないかと思うのです。アイスクリームを食べると、先ず「冷たさ」を感じます。それで甘味の感じ方が鈍くなるのではないかと(右写真は『紫芋と甘酒のアイスクリーム』)

凍らせると甘味が変化するというのではなく、こちらの感じ方の問題ではないかと思うのです。アイスクリームを食べると、先ず「冷たさ」を感じます。それで甘味の感じ方が鈍くなるのではないかと(右写真は『紫芋と甘酒のアイスクリーム』)

ことの真偽はわかりませんが、もしそうだとしたら、市販のアイスクリームって、相当お砂糖が入ってるんじゃないでしょうか、と考えた訳です。それと添加物が半端じゃない!80種類くらい入っていると聞きました。かつてはハー○ンダッ△など、よく食べたものです。とくに好きだったのは、クッキー&クリームで、ダブルを食べる時は必ず一つはこれにしていたものです。今考えると、非常に恐ろしい甘さです。

これから暑くなるとアイスクリームが食べたくなりますよね。でもやはり多食は気をつけたいものです(^^)

初めての輪行

冬場は休止状態だったサイクリングも、4月からぼちぼちポタリングを楽しむ程度に走っておりました。

先日の日曜日(4/30)、「お天気良し、ちょっと遠出したいね♪」ということで、danと奈良の飛鳥(明日香村)に行きました。阿部野橋まで自転車で走って行き、近鉄橿原神宮前まで輪行。そして再び愛車にまたがり飛鳥路を走る…。気持ちの良い一日を過ごしました。

輪行(リンコウ)とは、折りたたみ自転車の場合、自転車を折りたたんで、電車など交通機関を利用することをいいます。BD-1での初めての輪行…折り畳んで輪行袋に入れると、結構重く感じます。輪行の良い点は、何と言っても行動範囲が広がることです。少々遠くても交通機関をうまく利用すれば、早く行けるし、現地でオイシイ所だけ走れる。学生時代サイクリング部に所属し、自転車旅行をしていた私ですが、輪行は苦手で(メカに弱いため、自転車をバラしたり組み立てたりする度にどこかがおかしくなるので)、極力輪行は避けてひたすら走っていたのですが、こんな私でもBD-1なら難無く輪行ができます(^o^)

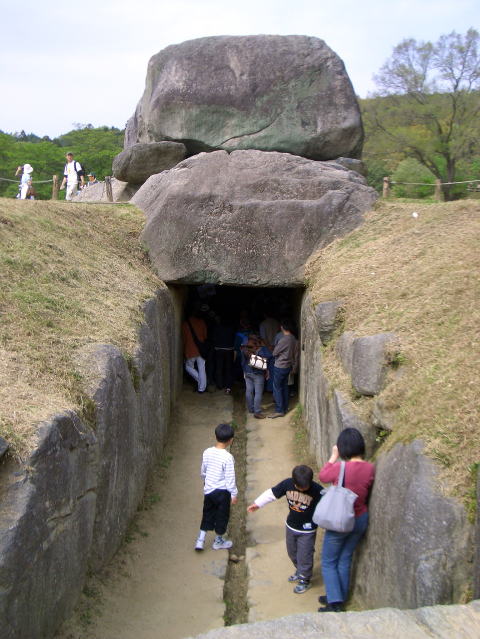

(左から順番に、石舞台古墳羨道、亀石、飛鳥大仏)

さて、飛鳥路ですが、以前はだ~い好きで、よく訪ねたものでした。電車で行って徒歩でぶらぶらしたり、マウンテンバイクで松原の実家から走って行ったこともありました。でも何度も行くにつれ、だんだん俗化されて行くのを感じるようになりました。もう7~8年前になるかと思いますが、飛鳥駅のすぐそばにコンビニが出来たのを見た時には、ついにここまで来たか…という悲しい思いでいっぱいになりました。それ以後足が遠のいていました。

お店もかなり増え、観光地化は益々進んでいるようですが、飛鳥寺付近に一面広がっている田んぼや畑はそのままだし、れんげ畑も健在で(今自分の身近に、れんげ畑なんてないものですから)やはり良い所だなあと思いました。また近いうちに、今度は朝早くから出発して、ゆっくり散策したいなあと思います。

お次は輪行で、どこへ行こうかな……

(以下、dan)

歴史の教科書に必ず写真が載っている(?)石舞台古墳について、「(平らな)石が置いてあるだけじゃん、どこが古墳なの?」と疑問に思っていた方も多いでしょう。かく言うdanもその一人(笑) ところが、羨道(上左写真)があり、地下内部(!)に入ることが出来るのです。玄室は天井高4.7m、意外に広い空間で、びっくりしました。

木内鶴彦さんの講演会

4月11日(火)、木内鶴彦さんの講演会が無事終了しました。むそう商事さんの会議室をお借りし、40名を越す参加者で会場は熱気ムンムン状態でした。

4月11日(火)、木内鶴彦さんの講演会が無事終了しました。むそう商事さんの会議室をお借りし、40名を越す参加者で会場は熱気ムンムン状態でした。

2時間みっちりお話いただきました。"臨死体験"(木内さんの場合は"死亡体験"と言う方が正しい?)のお話から始まり、現在の地球環境がどういう状態なのか、ゴミを炭化して資源に変えるアイデア、などなど、次々といろんなお話が噴き出てくるようで、またしてもメモさえとれませんでした。

2時間の講演終了後、20分ほどの質疑応答があり、その後、木内さんの著書「生き方は星空が教えてくれる」のサイン即売会もありました。準備した十数冊の書籍は完売し、残念ながら購入できなかった方もいました(ichiもその一人^^;;) お話の中で印象に残っているものはあれこれありますが、ひとつだけ挙げるとすると、「花粉」の話でしょうか。最近、花粉症の人が増えているのは、食生活等その人自身の問題も大きいのですが、実は、花粉の量自体、ここ数年非常に多いのだそうです。昔に比べて木の数は減っているにも拘らず、老い先長くないことを本能的に察知した木々が子孫を残そうとして花粉を多く出す為で、まさに大量の木が枯れる前兆なのだ、と。

お話の中で印象に残っているものはあれこれありますが、ひとつだけ挙げるとすると、「花粉」の話でしょうか。最近、花粉症の人が増えているのは、食生活等その人自身の問題も大きいのですが、実は、花粉の量自体、ここ数年非常に多いのだそうです。昔に比べて木の数は減っているにも拘らず、老い先長くないことを本能的に察知した木々が子孫を残そうとして花粉を多く出す為で、まさに大量の木が枯れる前兆なのだ、と。

昨年暮れにあった木内さんの講演で、夜が明るい為に木が非常に病んでいる、数年後には世界中の木が突然枯れ出す、という話を聴きショックを受けました(いわゆる光害[ひかりがい]) しかし、その時は、どこか他人事のように聴いていた節があります。ところが、花粉の話と合わせて聞くと、ただ事でないことが身近に起きつつある、と思わざるを得ないのです。 「自分の力を信じる、私たちは一人ひとりが何かしら役割をもっている、そして決して流されてはいけない」というお話で木内さんの講演は締めくくられました。自分を信じること…簡単そうで実はとても難しいことです。でもみんなが持てる力を最大限に発揮し、役割を演じ切ったら、きっと明るい未来に繋がって行くと信じています。

「自分の力を信じる、私たちは一人ひとりが何かしら役割をもっている、そして決して流されてはいけない」というお話で木内さんの講演は締めくくられました。自分を信じること…簡単そうで実はとても難しいことです。でもみんなが持てる力を最大限に発揮し、役割を演じ切ったら、きっと明るい未来に繋がって行くと信じています。

この日講演に参加してくださった皆さん、会場を提供してくださり、いろいろと協力いただいたむそう商事の方々、そして木内鶴彦さん、どうもありがとうございました。

PS ゴミを炭化して資源に変えるシステムの話を上で紹介しましたが、これは「太陽光熱エネルギーを使った循環型ゴミ処理システム」のことです。Blue Planet NGOという団体が、その実現に向けて活動中です。詳しくは右の画像をクリック下さい。

味噌作り

いつも冬場に実家の母と味噌を仕込みます。いわゆる手前味噌。日曜日(2/26)は年一回の味噌作りの日。今日はその話を書きます (味噌そのものについてはこちらを参照下さい。勉強になります) 準備は二日前の金曜日から始まります。金曜日に大豆を洗って水に漬けて、翌土曜日に大豆を炊き、日曜日に実家に持って帰ります。例年通り、2キロの大豆を炊いて用意しておくのですが、一口に2キロと言っても、どれくらいかわかりますか?

準備は二日前の金曜日から始まります。金曜日に大豆を洗って水に漬けて、翌土曜日に大豆を炊き、日曜日に実家に持って帰ります。例年通り、2キロの大豆を炊いて用意しておくのですが、一口に2キロと言っても、どれくらいかわかりますか?

お店で袋入りで売ってる物が300グラムくらいです。とすると、それが7袋分くらいになりますね。それが水を吸って膨らんだらどれくらいの量になるでしょうか?金曜日の夜に、仕込みの時にも滅多に使うことの無い28センチの大鍋に、大豆と水を入れてみたものの、大豆が膨らんだらあふれるんじゃないか…、と思い、もう一つ鍋を使って分けて入れました。こうして私と母が、それぞれ2キロずつ、大豆を炊いておきます。 温めなおした大豆をつぶし、麹と塩を混ぜて甕(かめ)に仕込んで出来上がり。こう書いてしまうと、いかにも簡単ですが、量が多いとつぶすのも混ぜるのも、結構時間がかかります。大豆と麹・塩を混ぜて、ボールに丸めて甕に仕込んでいくのがだいたい私の担当。甕に仕込む時になるべく空気が入らないようにしなければいけないので、少々力が要ります。この時、味噌(この時点ではまだ味噌とは言えませんが)と一緒に、出し昆布も甕に入れて仕込みます。うちのお味噌には、味噌自体に昆布だしが入ってる、つまり昆布だし入りのお味噌なのです。

温めなおした大豆をつぶし、麹と塩を混ぜて甕(かめ)に仕込んで出来上がり。こう書いてしまうと、いかにも簡単ですが、量が多いとつぶすのも混ぜるのも、結構時間がかかります。大豆と麹・塩を混ぜて、ボールに丸めて甕に仕込んでいくのがだいたい私の担当。甕に仕込む時になるべく空気が入らないようにしなければいけないので、少々力が要ります。この時、味噌(この時点ではまだ味噌とは言えませんが)と一緒に、出し昆布も甕に入れて仕込みます。うちのお味噌には、味噌自体に昆布だしが入ってる、つまり昆布だし入りのお味噌なのです。 自家製のお味噌は粒が粗く、使う前に擂っておかなければなりません。いつもアルバイトさんに頑張って擂ってもらってます。お店のお客様から、たまに、「お味噌汁が美味しい」とお褒めをいただきます。母と作る手前味噌のお陰、バイトさんが滑らかに擂ってくれてるお陰です。

自家製のお味噌は粒が粗く、使う前に擂っておかなければなりません。いつもアルバイトさんに頑張って擂ってもらってます。お店のお客様から、たまに、「お味噌汁が美味しい」とお褒めをいただきます。母と作る手前味噌のお陰、バイトさんが滑らかに擂ってくれてるお陰です。

この日作ったお味噌が食べられるのは半年後になります。ということは夏の終わり頃かな。秋くらいからぼちぼちお味噌汁に登場することになりそうです。お楽しみに!(^o^)

味噌作りについては、下記サイトが参考になります。

びっくりのうまさ「手前味噌」 味噌を作ってみませんか

ASKAのコンサート

遅ればせながら、1月17日のASKAのソロコンサートについて書きます(^^) danによる露払い(2006/01/18)も参照下さい(^^;;

遅ればせながら、1月17日のASKAのソロコンサートについて書きます(^^) danによる露払い(2006/01/18)も参照下さい(^^;;

ASKAのソロツアーは確か3回目だと思います。当然私は毎回参加。この日は前から5列目で、バッチリはっきり見えました。今回も聴かせてくれました、のせてくれました。1曲も手を抜くことなく、まさに全身全霊で歌ってる姿は、感動!でした(T^T)

数年前から、CHAGE and ASKAのコンサートの様相が、少し変わってきました。ライブで必ずやっていたノリノリの曲をやらなくなったり、ステージでの動きが少なくなったかなと感じていました。彼らの変化がちょっと淋しくもありました。でも、本当に聴かせることに徹している彼らに、やはり感動もしました。そして今回も"ボーカリストASKA"を強く強く感じました。 「自分は歌うために生まれて来たのではない。歌うことでいろんな人と知り合うために生まれて来たように思う。」というようなことをASKAは語っていました。そしてご縁というものの不思議さや大切さについても。昨年リリースされたアルバム「SCENE Ⅲ」(右写真)を聴いていると、ASKAは輪廻転生を信じているのかな、と思われます。

「自分は歌うために生まれて来たのではない。歌うことでいろんな人と知り合うために生まれて来たように思う。」というようなことをASKAは語っていました。そしてご縁というものの不思議さや大切さについても。昨年リリースされたアルバム「SCENE Ⅲ」(右写真)を聴いていると、ASKAは輪廻転生を信じているのかな、と思われます。

ライブのMCでも、「人は自分で親を選んで生まれて来る」ということを言っていました。これは、私も以前から同じように考えていたので(人は自分が進化していくために、親も環境も自身で選んで生まれて来る)、「そうやんなあ~ASKA!」と感激していたのでした。

♪今も遠くも 人は誰も 真っすぐ伸びた円を歩く

今日に明日に 寂しくなったら 心に花の咲く方へ♪

料理教室(土曜クラス) 終了

10月から始まった基礎コース・秋冬編の土曜日のクラスが、今日最終回を迎えました。さつま芋のコロッケ等を、楽しく和やかに作りました。いつもの如く、終了予定時間は過ぎてしまいましたが、美味しく出来上がった料理に、非常に満足しました(^^)

最後に皆さんに一言づつしゃべっていただき、「楽しかった」「料理が好きになった」などのお声をちょうだいし、とても嬉しく思いました。

教室に来られた方以上に、私自身が楽しんで教室をさせていただいてたと思います。皆さんの熱意や意気込みに応えようと、私も熱が入りました。実は教室の前日・当日の朝は、結構緊張してたんですよ。その割には、よくしゃべってましたけどね...(^^;;

料理教室は私にとって、とてもやりがいのある仕事です。今後も良い教室にしていけるように努力したいです。土曜クラスの方々、本当にありがとうございました。

月曜クラスも20日が最終回です。楽しく美味しく、締めくくりたいと思います。